习近平总书记指出:“伟大抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富”。 在新时代青年学子要继承和弘扬伟大抗战精神,勇担民族复兴的时代大任。2025年7月27日至31日,伟德国际victor1946“烽火印记·太行魂”实践团奔赴山西省太行山革命老区,以“红色歌曲、革命旧址、抗战历史”为线索,开展“追寻红色足迹、感悟抗战精神”系列主题社会实践活动,用青春视角解读红色文化,以实地调研传承革命基因。

以歌为引:追溯烽火岁月中的创作初心

“千山万壑,铜墙铁壁,抗日的烽火燃烧在太行山上……”7月27日,实践团的第一站来到了《在太行山上》的创作地——王莽岭。清晨的山雾中,成员们沿着桂涛声当年的登山路线前行,脑海浮现着一幅画面:“1938年,桂涛声随战动总会到陵川,看到‘妻送丈夫母送儿’的支前场景,又目睹山顶红日升起的壮阔,灵感迸发写下歌词。冼星海连夜谱曲,让这首战歌成为全国军民的精神号角。” 深入了解到《在太行山上》创作历史,实践团成员感慨道:“原来歌词里的‘铜墙铁壁’是太行军民用血肉筑成的防线!”

以址为证:探寻战役指挥中的战略智慧

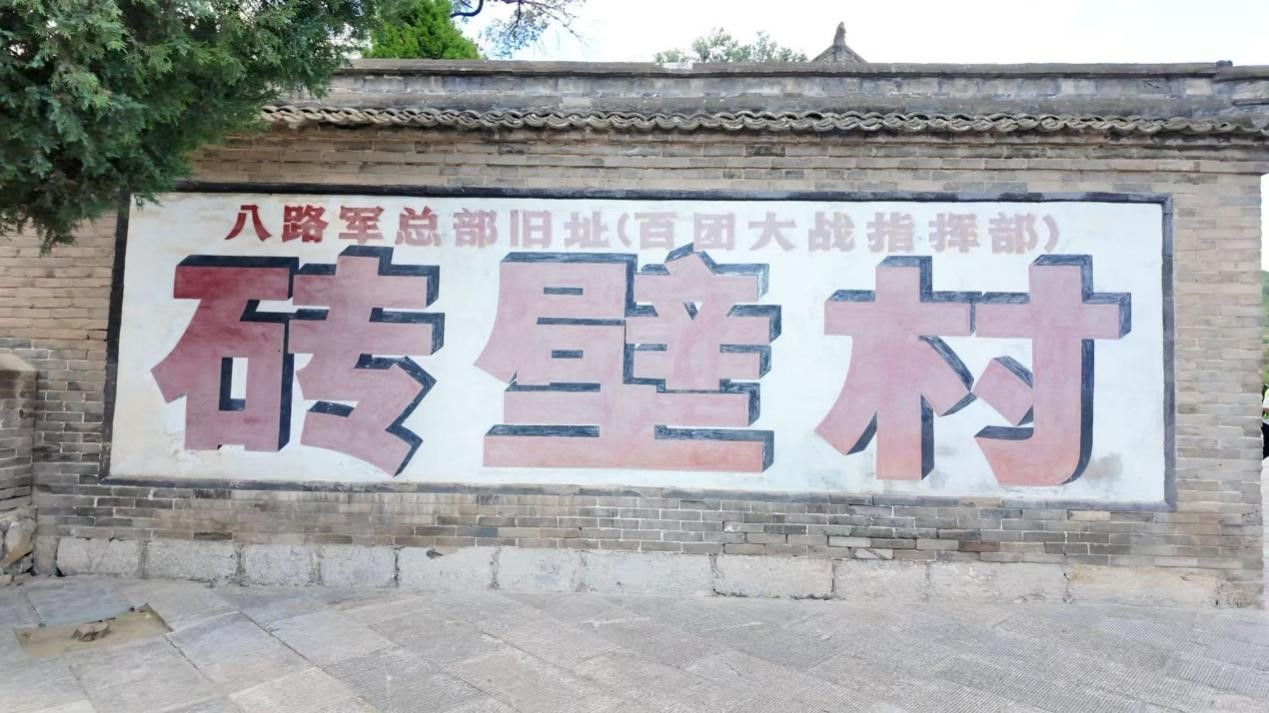

7月28日至7月30日,实践团先后走访了抗大太岳分校旧址、王家峪八路军总部旧址、百团大战砖壁指挥部旧址,通过“观文物、听讲解、悟初心”,还原抗战时期的战略决策与战斗细节。

在抗大太岳分校旧址,这一简陋的窑洞见证着革命火种的孕育。1943 年 2 月成立的该校,由陈赓兼任校长,以 “团结、紧张、严肃、活泼” 为校风,两年多培养了近千名军政干部。这些干部如 “红日” 照遍各地,似 “铜墙铁壁” 守护家国,让歌声里的精神在大地上生根发芽。

王家峪八路军旧址,一处普通的院落却曾是运筹帷幄的 “实战中枢”。1939 年 11 月,八路军总司令部进驻这里,朱德、彭德怀等领导人在此指挥军民展开 135 次反顽战斗。从通电全国反对枪口对内,到与朱怀冰谈判,再到歼灭其三个师击退反共高潮,每一次决策都彰显着坚定的抗战决心和高超的战略智慧。

百团大战砖壁指挥部旧址,作为这场规模最大、持续时间最长战役的 “神经中枢”,见证了辉煌的抗战历史。1940 年 7 月,彭德怀、左权等领导人在此部署指挥,打破日军 “囚笼政策”,牵制大量兵力,极大振奋全国抗战信心。“敌人从哪里进攻,我们就要它在哪里灭亡” 的誓言,在此化为一次次英勇的冲锋,成为永不褪色的胜利宣言。

站在这些旧址前,实践团成员感悟道:“这些旧址不是‘冰冷的建筑’,而是‘活着的历史’,让我们读懂了‘战略智慧’背后的‘初心使命’。”看着墙上斑驳的痕迹、桌上的旧物,仿佛能感受到当年指挥作战时的紧张与坚定,深深体会到战役指挥中蕴含的卓越战略智慧。

以史为鉴:感悟军民同心的精神内核

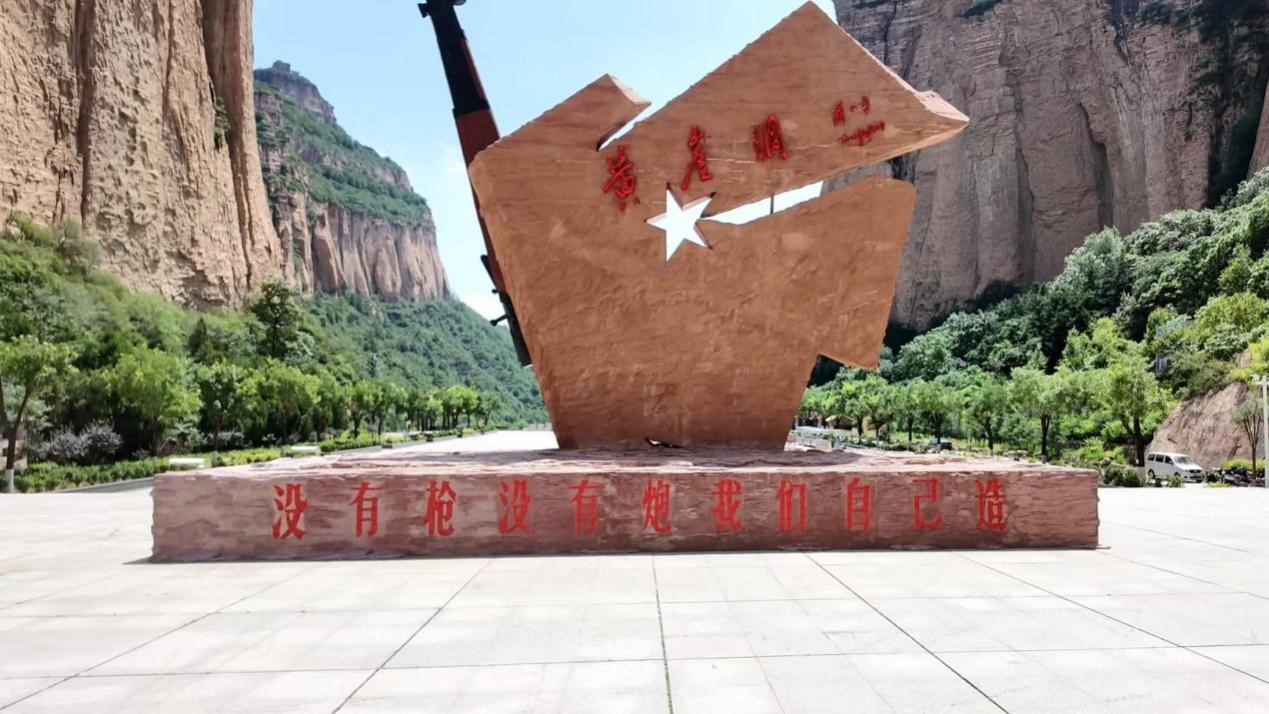

7月31日,实践团先后走访了八路军太行纪念馆和黄崖洞兵工厂遗址,通过“观文物、听讲解、悟精神”,还原抗战时期太行山区军民团结的奋斗历程与兵工生产的历史细节。

八路军太行纪念馆内,千余件文物串联起八路军抗战的壮阔历史。步枪、电台见证着游击战的艰苦,泛黄的命令手稿还原指挥细节,动态场景让人仿佛置身平型关大捷、百团大战的激烈战场。“母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场” 的歌词,在这里有了最生动的注脚 —— 群众支援的纺车、担架,无不诉说着军民同心共御外侮的赤诚。

黄崖洞的山林间,兵工厂遗址群静静矗立。作为华北敌后最大的兵工基地,这里的军民克服重重困难,用双手打造武器,支撑起 “兵强马又壮” 的底气。1941 年 11 月的黄崖洞保卫战,以少胜多、以弱胜强,创造了辉煌战绩,彰显了自力更生、艰苦奋斗的精神。

从承载着抗战烽火记忆的八路军太行纪念馆,到流淌着兵工奋斗热血的黄崖洞兵工厂遗址,每一处红色遗迹都在无声诉说着军民同心、鱼水情深的动人故事——这,正是抗战精神穿越历史云烟、始终熠熠生辉的最深厚根基,也是我们触摸历史温度、传承红色基因的最鲜活注脚。

青春赋能红色传承,太行精神薪火相传

此次社会实践,既是历史记忆的鲜活唤醒,更是精神信仰的深刻淬炼。伟大抗战精神从不是高悬的“口号”,而是刻进民族血脉的“精神坐标”。实践团成员表示:“作为青春一代,我们要做伟大抗战精神的继承者和弘扬者——在社区宣讲中让红色故事‘活起来’,在思政课实践中让精神力量‘传下去’。”让青年学生在“行走的课堂”中读懂“中国共产党人的精神谱系”,为弘扬伟大抗战精神、传承红色文化注入青春力量。(撰稿人:苗云飞 审核:宫晓虹 徐惠)